© Design Hartl Torsten PRO Döllnitz, Stand 02.2020

Der

Ortsteil

Döllnitz

liegt

an

der

"Weißen

Elster"

und

hat

1213

Einwohner

(Stand:

22.03.2018).

In

der

Aue

ist

das

ausgedehnteste,

mit

offenen

Wasserflächen

durchsetze

Schilfgebiet

des

Saalekreises

zu

finden,

ein

Refugium

seltener

Pflanzen-

und

Vogelarten,

so

z.B.

der

Seeadler.

Zum

Ortsbild

von

Döllnitz

gehören

von

je

her

die

Störche.

In

jedem

Jahr

werden

die

Ankömmlinge

von

vielen

Einwohnern

erwartet

und

beobachtet.

Döllnitz

wurde

erstmals

in

einer

Urkunde

von

1091

als

Bauerndorf

Tholenici

im

Burgwardbezirk

Schkeuditz

erwähnt.

Der

Ort

wurde

aufgrund

seiner

"niedrigen

Lage"

von

den

Sorben

benannt.

Der

Name

setzt

sich

zusammen

aus

dol

"Tal,

Niederung"

+

ici,

ein

Suffix,

der

"Ansiedlung,

Ort"

bedeutet.

Die

Wenden

drangen

im

Zuge

der

Völkerwanderung

um

das

Jahr

600

bis

an

die

Saale

vor.

Daher

ist

anzunehmen,

dass

der

Ort

zwischen

dem

7.und

8.

Jh.

gegründet

wurde.

Ab

dem

11.

Jh.

kam

es

zu

mehrmaligen

Besitzverschiebungen

zwischen

Magdeburg

und

Merseburg.

Das

Rittergut

hat

für

Döllnitz

immer

eine

große

Bedeutung

gehabt.

Mitte

des

18

Jh.

war

das

Gut

eines

der

bedeutendsten

im

Saalkreis.

1812

kaufte

J.

G.

Goedecke

das

Rittergut.

Es

entstanden

auch

eine

Ziegelei,

eine

Kohlengrube

sowie

eine

Mälzerei

und

eine

Brauerei.

Oberhalb

des

Rittergutes

an

der

Elster

steht

eine

aus

dem

Mittelalter

stammende

Wassermühle,

die

als

Mahl-

und

Ölmühle

diente.

In

der

Brauerei

des

Rittergutes

Döllnitz

wurde

seit

1824

eine

neue

Biersorte,

die

"Gose",

gebraut.

Der

aus

Goslar

zugereiste

Braumeister

Ledermann

braute

dort

das

nach

dem

Flüsschen

Gose

bei

Goslar

benannte

Bier,

wodurch

Döllnitz

als

"Gosen-Dorf"

zu

neuer

Berühmtheit gelangte.

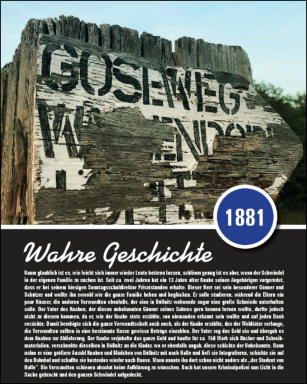

Zeittafel an der Außenmauer des

Kulturgarten von Döllnitz

DÖLLNITZ

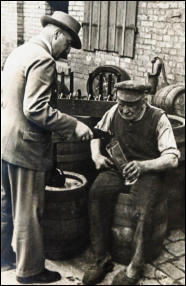

Die Gose trat von Döllnitz aus ihren Siegeszug an. Auch unter Soldaten

war das seit 1824 im Ort gebraute Bier sehr beleibt.

Seine

große

Industriegeschichte

kann

man

dem

beschaulichen

Örtchen

Döllnitz

an

der

Weißen

Elster

heute

kaum

mehr

ansehen.

Dabei

wurde

in

dem

heutigen

Schkopauer

Ortsteils

vor

fast

200

Jahren

ein

Stück

Geschichte

geschrieben:

Ein

Brauknecht

namens

Philipp

Ledermann

kam

1824

in

die

Gegend.

Im

Gepäck

hatte

er

das

Rezept

für

ein

neues

obergäriges

Bier,

das

nach

dem

Flüsschen

seiner

Heimatstadt

Goslar,

der

Gose,

benannt

wurde.

„Durch

eine

glückliche

Fügung

kam

er

nach

Döllnitz,

wo

der

Braumeister

des

Ritterguts,

auf

dem

schon

vor

1665

Bier

gebraut

wurde,

gestorben

war“,

erzählt

Döllnitz’

Ortschronist

Bernd

Sinang.

Johann

Gottlieb

Goedecke,

ein

hallescher

Kaufmann

und

Besitzer

des

Gutes,

beschloss,

der

Gose

eine

Chance

zu

geben.

Mit

ihrem

Siegeszug,

der

bis

nach

Leipzig

reichen

sollte,

hatte

aber

auch

er

wohl

kaum

gerechnet.

Gose

Bier:

Für

Döllnitz

bedeutete

der

Erfolg

des

Bieres

den

Durchbruch

für

eine

ganz

besondere

Brautradition

Für

Döllnitz

bedeutete

der

Erfolg

des

Bieres

den

Durchbruch

für

eine

ganz

besondere

Brautradition:

„Im

Laufe

der

Zeit

etablierten

sich

vor

Ort

vier

Brauereien,

die

zum

Teil

eigene

Ausschänke

betrieben“,

erzählt

Bernd

Sinang.

„Zudem

wurde

die

Gose

bis

nach

Leipzig

und

Halle

vertrieben“,

ergänzt

er

stolz.

Das

neuartige

Bier

war

günstig

herzustellen.

Die

Zutaten

wuchsen

auf

den

Feldern

rund

um

Döllnitz.

Die

für

die

Beheizung

der

Braupfannen

benötigte

Kohle

soll

in

einem

eigenen

Schacht

gefördert

worden

seien.

Zugute

kam

den

Döllnitzern

offenbar

auch,

dass

die

Brau-Sozietät

in

Goslar

1826

beschloss,

keine

Gose

mehr

zu

brauchen

und

Döllnitz damit ein Alleinstellungsmerkmal besaß.

Die

Gose

setzte

ihren

Siegeszug

in

ganz

Mitteldeutschland fort.

Gose

Bier:

1880

gründete

August

Müller

in

der

Elsterstraße in Döllnitz eine Brauerei

Auch

andere

wollten

vom

wirtschaftlichen

Erfolg

der

Gose

profitieren.

1880

gründete

August

Müller

in

der

Elsterstraße

in

Döllnitz

eine

Brauerei,

die

danach

mehrfach

den

Besitzer

wechselte

-

und

unter

Franz

Hanisch

schließlich

in

den

Vereinigten

Brauereien

„Germania“

aufging,

zu

der

auch

die

1899

eröffnete

Brauerei

Hädicke

gehörte.

Mit

der

Brauerei

Hanisch

und

Co.

kam

in

der

Halleschen

Straße

1911

eine

weitere

Produktionsstätte

hinzu.

Auch

während

des

Ersten Weltkriegs wurde in Döllnitz Gose gebraut.

Für

„Germania“

kam

allerdings

kurz

nach

Kriegsende

das

Aus.

Die

Produktion

wurde

auf

Kartoffelflocken

umgestellt.

1945

schloss

das

Werk

komplett.

„Auch

im

Rittergut

endete

nach

dem

Krieg

die

Tradition,

man

musste

sich

in

den

Notzeiten

eben

um

andere

Dinge

kümmern

als

um

Bier“,

erklärt

Sinang.

Einzig

der

Standort

Hallesche

Straße

hatte

Bestand,

aber

auch

nur

bis

1968.

Seit

Kriegsende

wurde

hier

unter

anderem

durch

den

Konsumgenossenschafts-

verband

jedoch

nicht

mehr

Bier

produziert,

sondern

Mineralwasser und Limonaden.

Gose Bier: Goseflaschen aus der Nachkriegszeit

Chronist

Sinang

hat

ganze

Leitz-Ordner

mit

Material

zu

den

Brauereien

gesammelt.

Einer

der

größten

Schätze

sind

allerdings

alte

Goseflaschen

aus

der

Nachkriegszeit,

die

in

einem

Keller

schlummern.

Noch

ohne

Etikett,

stattdessen

mit

Prägung

auf

dem

Glas,

dokumentieren

sie

ein

Stück

-

oder

besser

gesagt

Schluck

-

Industriegeschichte,

die

viele

längst

vergessen haben. (mz)

Dieser Artikel wurde verfasst von Michael Bertram

Der beitrag „ Obergäriges Bier aus dem Saalekreis:

Der Siegeszug der Gose begann in Döllnitz“ stammt

von der Mitteldeutschen Zeitung 15.07.2018 .

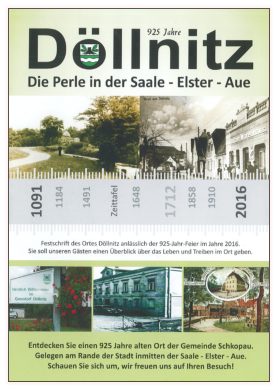

Mit einem Klick auf das Bild,

„ 925 Jahre Döllnitz „

öffnet sich ein PDF

Dokument, was mit dem

Adobe Reader, lesbar ist.

Erstellt 2016,

Herrausgeber : Ortschaftsrat Döllnitz

Text, gestaltung und Redaktion: Günter Sachse

Grafik und Layout : Angelika Röder

Diese Bilder wurden durch unseren

Chronisten Herr B.Sinag aus Döllnitz bereitgestellt.

Diese Bilder wurden durch unseren

Chronisten Herr B.Sinag aus Döllnitz bereitgestellt.

Eine Wahre Geschichte von 1881 „ Goseweg „

Kaum glaublich ist es, wie leicht sich immer wieder Leute betren lassen, schlimm genug ist es aber, wenn der

Schwindel in der eigenen Familie zu suchen ist. Seit ca. zwei Jahren hat ein 13 Jahre alter Knabe seinen Angehrigen

vorgeredet, dass er bei seinem hiesigen Sonntagsschuldirektor Privatstunden erhalte. Dieser Herr sei sein besonderer

Gnner und Schtzer und wollte ihn sowohl wie die ganze Familie heben und beglcken. Er solle studieren, whrend die

Eltern ein paar Huser, die anderen Verwandten ebenfalls, der eine in Dllnitz wohnende sogar eine groe Schmiede

unterhalten solle. Der Vater des Knaben, der diesen unbekannten Gnner seines Sohnes gern kennen lernen wollte,

durfte jedoch nicht zu diesem kommen, da er, wie der Knabe stets erzhlte, von niemanden erkannt sein wollte und

auf jeden Dank verzichte. Damit beruhigte sich die ganze Verwandtschaft auch noch, als der Knabe erzhlte, das der

Wohltter verlange, die Verwandten sollten in eine bestimmte Kasse gewisse Betrge einzahlen. Der Vater zog das Geld

ein und bergab es dem Knaben zur Ablieferung. Der Knabe verjubelte das ganze Geld und kaufte fr ca. 150 Mark sich

Bcher und Schreibmaterialien, verschenkte dieselben in Dllnitz an die Kinder, wo er ebenfalls angab, diese schickte

der Unbekannte. Dann nahm er eine grere Anzahl Knaben und Mdchen von Dllnitz mit nach Halle und lie sie

fotografieren, schickte sie auf den Bahnhof und schaffte sie kostenlos wieder nach Hause. Mann nannte ihn dort

schon nicht anders als „der Student von Halle“. Die Verwandten schienen absolut keine Aufklrung zu wnschen. Doch

hat unsere Kriminalpolizei nun Licht in die Sache gebracht und den ganzen Schwindel aufgedeckt.

Meldung vom 08.03.1881 und erschien im Halleschen Tageblatt am 10.03.1881

Ausführung unseres Chronisten Bern Sinang

Nachlesbar im „ Döllnitzer Kalender „ Ausgabe 2020

Das Wappen der Gemeinde Döllnitz

Historische Begründung

Das Wappen ist geteilt in Silber und Grün. Auf das silberne

obere Feld ist ein schwarzer Wurzelkopf aufgelegt, von

dem rechts und links seitlich und diagonal nach oben 4

lappige grüne Eichenblätter ausgehen.

Das untere grüne Feld ist mit einem silbernen Wellenband

belegt ( waagerecht ).

Die Darstellung der abgeschlagenen Eiche, die wieder neu

ausschlägt, ist als Symbol für die Wiederbelebung

Deutschlands nach 1918 bekannt ( s. Briefmarken zum

Nationalkongress 1919 ).

Als Siegel wurde dieses Symbol seitens der Gemeinde

Döllnitz ab Ende 1996 geführt.

Das silberne Wellenband ist ein Verweisen auf diese

Gemarkung berührende Weiße Elster.

Die Farben Silber und Grün verweisen auf die historische

Zugehörigkeit zu Sachsen.

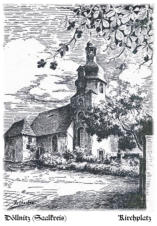

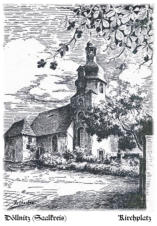

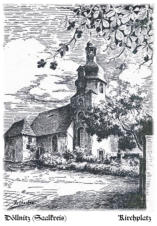

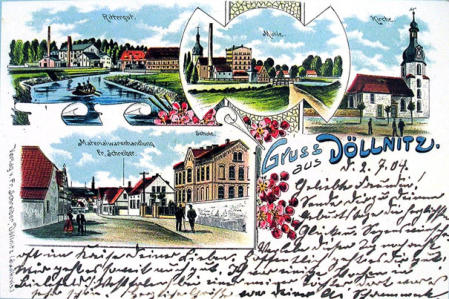

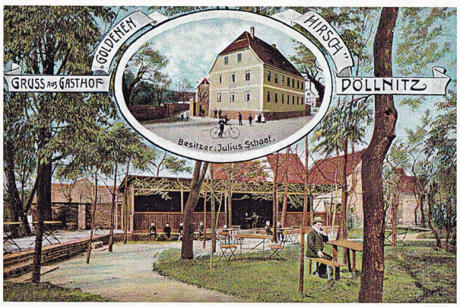

Alte Postkarten aus Döllnitz - Eine Sammlung von Günter Kurz und Bernd Sinang

Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)

Mit der Veröffentlichung

historischer Postkarten erinnern

wir nun schon eine geraume Zeit

daran, wie es in den Dörfern des

südlichen Saalekreises einst

aussah. Diesmal zeigen wir

Ansichtskarten aus der

Schkopauer Ortschaft Döllnitz, die

im Jahr 1091 erstmals urkundlich

erwähnt wurde. Die Postkarten

stammen aus der Sammlung von

Günter Kurz, Ortchronist Bernd

Sinang hat die passenden

Informationen zusammengetragen.

Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)

„Im Jahr 1991 beging Döllnitz seine

900-Jahr-Feier. Seit 1445 bis 1815

trennte eine Grenze den Ort. Das

Oberdorf gehörte zum Hochstift

Merseburg (Sachsen), das

Unterdorf zum Erzbistum

Magdeburg (Preußen). Seit 1824

bis 1947 wurde in Döllnitz Gose

gebraut. Um 1909 gab es vier

Brauereien und zwei Mälzereien

im Ort, auch fünf Gasthöfe. In den

drei Schulen war 1948 die

Schülerzahl auf 455 angestiegen.“

Postkarte aus Döllnitz (Sammlung: Günter Kurz)